A new initiative by Kawasaki Corporation and Sonoyama tests the integration of robots with different purposes for a common service: cooking for people.

2022年4月27日、ロボットレストラン「AI_SCAPE」を訪問しました。羽田イノベーションシティにあるこのレストランでは、15台のロボットが協調してサービスや調理を行っています。

使われているロボットと人間との関わり方

川崎重工業と飲食店向けコンサルタントの園山真希絵氏プロデュースしたこのレストランではスマートフォンで注文した3種類の食事をロボットが提供してくれます。来店されたお客様の案内係の人間が入り口にいるほかは、作業はすべてロボットで行われています。店内は4つのテーブルに分かれていて、両腕のロボットウェイター「Nyokkey(にょっきー)」が接客してくれるようです。

注文が入ると、キッチンで複数のアームロボットが動き始めるのが目に入ります。飲み物を用意してくれるのは別のブース内にあるアームロボット。注文した飲み物を受け取るには、ブース前に移動して、携帯の画面に表示されるQRコードを読み取らせる必要があるのですが、ロボットがブース内に置かれたディスペンサーのボタンを押してコップを運んでくれる一連の動作を見ていると、据え置きディスペンサーのボタンをを自分で押す方が速いし、お店の人もディスペンサーの中身の補充が楽なのでは、などという考えが頭をよぎります。

Nyokkeyは10分前後でお皿を運んで来ます。一度に一人分しか運んで来れないため、複数人のグループだった隣のテーブルへの配膳は少し時間がかかっているようでした。トレーの上には3つのカップに入った料理とお箸が置かれています。トレイの返却や、ロボットに問題があった場合など人間の介入が必要なプロセスはあるものの、キッチンの調理ロボットと配膳ロボットのスムーズな連携によって、サービス全体が没入感のある体験に仕上がっていると感じました。今回の試みは、人とロボットがそれぞれに出来る事を役割分担して出来るサービスを提供している点で、興味深いものでした。

レストランの未来

人手不足やパンデミックの影響で無人化・非接触サービス化が進む飲食業界。AI_SCAPEは、食事の準備やテーブルへの配膳など、オペレーションに必要なサービスを全て自動化する試みとなっています。

最初はロボットだらけという驚きやものめずらしさにお客様が満足していても、そうした驚きは時間と共に薄れてくるもの。こうしたロボットレストランが当たり前になる日も遠くはないでしょう。純粋なレストランとしての評価として考えるとどうでしょうか。

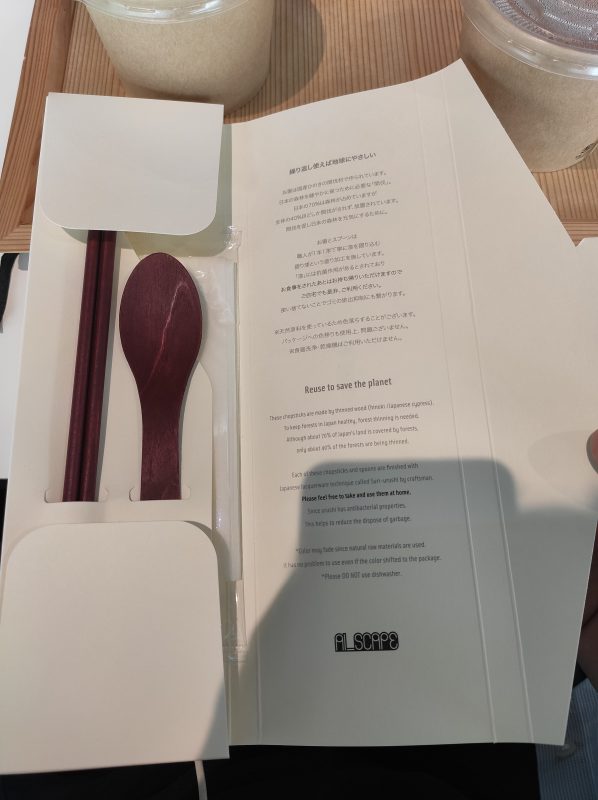

料理の味はおいしいけれど、筆者(30代の成人男性)には量が物足りなく感じました。自然素材のカップとカトラリーは環境に優しく良い感じですが、蓋がされていて画一的で、器や彩りを楽しむ側面は失われています。本格的なレストランでの運用を考えるとしたら、さまざまな量やサイズの食事に対応できる開発が必要でしょう。もちろんファーストフード店やファミリーレストランなど、ある程度標準化されたメニューのあるところであれば、料理の配膳や保温などの作業を軽減することで、スタッフの負荷を減らすことができそうです。

開発者にとってAI_SCAPEは、一緒にロボットとサービスの融合を研究する良い実験場です。また訪れる私たちにとっても、どんな場面で、どんな条件でロボットが役に立つのか、どんな点が満足できて、どこがいまいちか、など自分とロボットサービスとの望ましい関わり方を体験を通じて考える機会となります。社会に溶け込んだロボットの開発を考えるために、この場をきっかけに様々な対話が生まれることを期待したいです。

On April 27, Incubion visited AI_SCAPE, a completely independent robot restaurant. Located in Haneda Innovation City, the restaurant has approximately 15 machines operating in synchronization for customer service and food preparation. Let’s see how was this experience for us!

Usability and human-robot interaction

Created by Kawasaki Robotics Inc., a Japanese manufacturer of industrial robot arms for general industries, and Makie Sonoyama, a consultant for restaurants, the facility offers three types of meals that are ordered via smartphone. There is a person who helps guide customers arriving at the place, but the entire process is fully robot-automated. The restaurant has 4 tables divided, all of them served by a Nyokkey, a two-arm robot waiter.

Once the order is placed, the machines begin to operate in the kitchen from a visible distance. In addition to the food, another robot separately prepares the drinks, requiring you to go to the robot cabin with a QR code displayed on the screen of your device to collect the drinks. A slight doubt remains that it might be faster if the customer pressed the button of the stationary dispenser by him/herself, and it would also be easier for the staff to refill the dispenser.

After you pick up the drinks, the humanoid robot “Nyokkey” comes to serve the ordered plates in around ten minutes. Nyokkey is only capable of serving one person at a time, which takes a little bit of time in case you are a group of people. The robot uses its arms to set a tray with 3 pots and cutlery, while the customer waits to be served.

Overall, the integration between the cooking robots in the kitchen and the serving ones flows smoothly, turning the robotic service into an immersive experience. It is a fact that in some operations, such as tray return, or any technical supervision in case the robot has any issue, humans are still required in the process. In any case, this experiment shows that robots are heading positively towards a trustworthy reality of humans and machines.

Impressions and Future of restaurants

With the pandemic and chronic staffing shortages in restaurants in Japan, the use of robots can ease the workload for human employees. This restaurant covers traditional and repetitive tasks with automation, such as preparing the meal and serving it to the table but still manages to bring everything needed for its operation, helping humans to provide a more efficient service. It is an exotic establishment, so curiosity naturally makes us want to understand what goes on behind all the machines. However, it is only a matter of time before this curiosity passes and people can work with the help of robotic services.

The food served is not the focus of this test, once although tasty, the portion wouldn’t be enough for a middle-aged man. Certainly, for implementation as a usual service, the amount of food served to the customer would have to be rethought, which might require more development of the robot when it is managing the different sizes of food. What is explicit is precisely how human-robot integration can be beneficial to our productivity and health in high-demanding facilities, like fast food and family restaurants. Reducing the need to worry about several tasks at the same time, such as serving or warming the food and setting them to be delivered, restaurant staff can experience less stress under the workload of the tasks.

This initiative is an opportunity for developers to study robot-robot integration with the public, as well as an opportunity for customers to experience how the robot service works. AI_SCAPE has a different concept from the tests seen recently, bringing robots among the public to test under real practice and subject to failures, part of a first step in the development of robots well-integrated into the society.